こんにちは!枚方の司法書士 尾花健介です。

もちろん枚方だけでなく、寝屋川市、香里園、樟葉、守口市、門真市、四条畷市、東大阪市など、枚方を中心とした関西全域に対応している司法書士として活動しております。

さて、今回は、共同相続人の中に、認知症や障害を持った方がいらっしゃる場合の相続手続についてご説明いたします。

今回の記事は、非常に読む人を選ぶ内容かもしれません。

そのような状況に該当する方への、限定的な状況についての内容の記事になっています。

認知症の方や障害をお持ちの方が、発生したご相続の共同相続人の中に、存在する場合については、通常の手続に加えて、とくに遺産分割協議を実施する前に、成年後見人、或いは代理人の選任をしなければいけない場合があるからです。

また、相続税申告においては、障害をお持ちの方の生活の保護を目的とした優遇措置も設けられています。

遺産分割協議には成年後見人などの選任が必要?

遺産分割協議を実施するにあたりまして、認知症や知的障害、精神障害の重度レベルによって、判断能力が不十分なため、遺産分割協議にを参加することが難しい相続人がいる場合、その共同相続人の方に自身につきまして、成年後見人制(法定後見制度)を利用し、その相続人の代理人を選任したうえで遺産分割協議を行う必要があります。

成年後見制度とは?

なぜ、成年後見制度を利用して、遺産分割協議を実施する必要が在るのか?

その理由につきましては、知的障害等がある方の場合、契約内容を十分に理解できないことで、不利益な契約をしてしまう可能性が考えられるからです。

このような方を権利を保護し、支援する制度として成年後見制度が準備されています。

この点、成年後見制度は、大きく、「任意後見」と「法定後見」の2つに分類されます。

任意後見制度

いま現在の時点で、判断能力が十分にある方が、自分自身の判断能力が低下したときに備えて、事前に自ら後見人を選んで、契約を結ぶ制度のことです。

誰(任意で選んだ方)に、どういった内容の支援してもらうか??

事前に具体的に決定したうえで、後見契約を結び、実際に判断能力が低下・喪失したときに後見を開始する形になります。

任意後見の契約は必ず公証役場で証人を付して作成する必要があります。

法定後見制度

上記の任意後見契約等を作成していない場合等で、すでに現状の判断能力が低下してしまい、自分自身で財産管理などを十分に行うことができない方のために、本人に代わって配偶者や子供などが申立てを行い、後見人を選任する制度です。

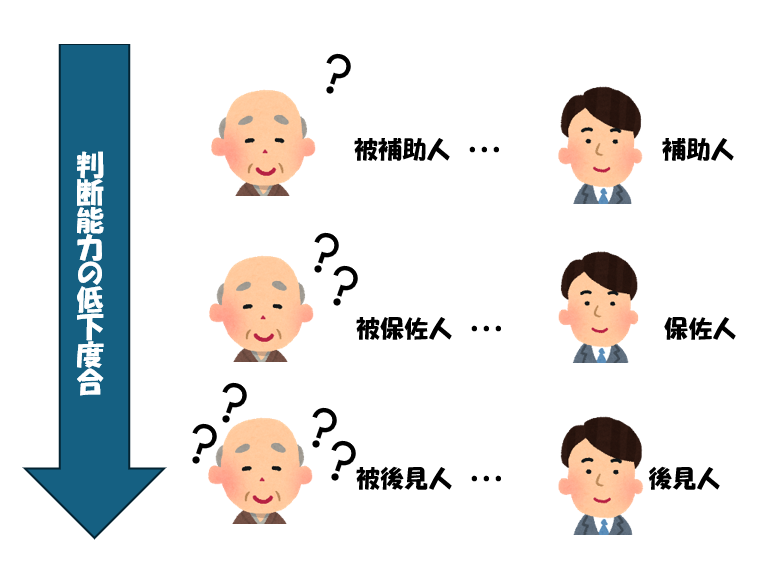

さらに、法定後見制度では、選任の申立てを受けた家庭裁判所が判断能力に応じで、補助、保佐、後見の3つの類型から適切なものを選択し、状況に応じた支援を行います。

この点、一番、任意後見との大きな違いと特徴は、誰が“後見人(保佐人、補助人)になるのか?”については、申立人は“候補者”こそ、家庭裁判所に提案する事はできるものの、その決定自体は、家庭裁判所の判断に委ねられる点です。

これらのうちで、法定後見の程度が、軽いものから紹介していきます。

補助:民法15条~

「補助」は、判断能力がある程度低下してしまった状態の人に適用されるものです。

補助の対象になる方は、日常生活には特段問題がない方が多いため、被補助人は1人で行うことが難しい事柄に限って、必要に応じて補助人にサポートをお願いします。

そのため補助人には、包括的に権限が付与されるわけではなく、必要に応じて個別に代理権や同意権が付与されます。

保佐:民法11条~

「保佐」は、判断能力が相当程度低下してしまった状態の人に適用されるものです。3つの類型の中程度に位置します。

保佐の対象になる方は、重要な法律行為(不動産の取引や遺産分割協議、金銭の貸し借りなど)についてサポートを必要とする状態にあるため、保佐人は、被保佐人が行った法律行為を完全に有効にする同意権と、それを取り消すための取消権を有することになります。(※後記の後見人と違い、代理権ではなく同意権になります。また、保佐人が取消できる権利の内容は限定的であり、民法13条によって限定的に列挙されています。)

後見:民法7条~

「後見」は、判断能力がほとんどくなってしまった状態の人に適用されるものです。その為、3つの類型の中で最も重いものとなります。

後見の対象になる方については、さまざまな不利益から法的に広く保護することが重視されているため、後見人は被後見人に代わって法律行為を行う代理権と被後見人が行った法律行為を取り消すための取消権を有しています。

また、これらの3種類ある成年後見制度のうち、最も利用者の多い類型であります。(※利用者全体の約8割がこの「後見」を利用しています。)

5人に1人が認知症になる?

2025年には、高齢者のうち5人に1人が認知症になるという推計もあります。つまり、これからの相続手続において、成年後見制度の利用が必要になるケースは決して珍しいケースではなくなると予想されます。

参照:認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~ 厚生労働省

しかし、誤解されてはいけないのが、たとえ、身体上に障害をお持ちであっても、判断能力自体がしっかりしていて、ご本人が相続財産の内容を理解したうえで、遺産分割協議に参加することが可能であれば、その方については成年後見人等の選任は不要です。

まとめ

今回は、認知症や障害を持った相続人がいる場合の相続手続について、まとめてみました。

今回の記事を参考にしていただいた上で、ご家族のみのご判断で、遺産整理の実施に取り掛かる方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、認知症関係者がいる状況で、複数の利害関係者がいる場合の遺産分割協議や、その後の、相続財産の処分に関わる法律行為は、その適法性の判断が難しく、取引の無効等が原因で、遺産の処分に関わった善意の第三者の方の権利を、大きく損なう可能があります。

その為に、遺産分割協議の実施にあたっては慎重な判断が必要になります。

既に、相続が発生する以前から、共同相続人の中に、認知症や精神的な疾患を抱えている方がいるのが分かっている場合であれば、被相続人による遺言書の作成して、遺産分割協議が必要のない状況を作る等の対策が必要であったりします。

いずれにしても、早めに近くの司法書士に相談いただくことをお勧めします。

なお、相続や遺言のことをもっと詳しく知りたいという方は、下記の“総まとめページ”の用意もありますので、是非ご参考になさって下さい。